Sprungliste

°beschreibung °:

Das Problem – der Schärfetiefebereich

Bei extremen Nahaufnahmen, wie sie zumeist bei Insekten oder ähnlichen kleinen Motiven angewendet wird, ist die Abdeckung eines größtmöglichen Schärfetiefebereich das eigentliche Ziel.

Auch bei geringstmöglich gechlossener Blende läuft man bei nur einer Aufnahme Gefahr, dass das verwendete Objektiv eine deutlich sichtbare und somit für den Betrachter eine reichlich genusslose Beugungsunschärfe verursacht. So geschehen beim TAMRON AF 70-300mm 4-5,6 Di LD Macro 1:2 mit kleinstmöglicher Blendenöffnung von ƒ64!! Das ist der bisher von mir ausgereizte Blendenwert in Kombination mit dem 1,4-fach vergrößernden Konverter und der 1,5-fach vergrößernden Lupenlinse gewesen. Allerdings bei den meisten Abbildungen mit den Verlusten durch die deutliche Beugungsunschärfe, die von den Linsengruppen im Objektiv erzeugt wurden.

Bei den von mir vorzugsweise zu fotografierenden sehr kleinen und noch dazu bewegten Motiven ist die Vorgehensweise natürlich insoweit gar nicht anders möglich, um nicht nur einen kleinen Teil eines Auges sichtbar zu machen, während der Rest im Brei der Unschärfe absäuft. Da geht eben auch nur jeweils eine Aufnahme, freut sich dann aber darüber, dass man wenigstens die im Kasten hat und nimmt die zumeist dadurch bedingten technischen Bildfehler wie Bildrauschen bei hohem ISO-Wert, Beugungsunschärfe bei geschlossener Blende und Verwackelungen wegen der extremen Brennweite bewusst in Kauf. Ist die Aufnahme im RAW-Format entstanden, lässt sich das fehlerhafte Bildmaterial in der nachfolgenden elektronischen Bildbearbeitung noch einigermaßen ansehnlich aber doch auch nur mit einigem Aufwand korrigieren.

Bei unbewegten Motiven kann man situationsbedingt durchaus die Stapeltechnik von mehreren Aufnahmen anwenden, um nur die scharfen Bildbereiche eines jeden Bildes aus der angefertigten Reihe dann von spezieller Software zu einem Bild zusammenrechnen zu lassen. Wird die Bildreihe mit bis zu 15 MB großen RAW-Aufnahmen angefertigt, stößt die K-7 spätestens nach der sechsten Auslösung und dem bis dahin flüssig verlaufenden Aufnahmevorgangs an ihre Grenzen. Der interne Pufferspeicher schafft es dann nicht mehr, die immensen Bilddaten zügig auf der Speicherkarte abzulegen. Die Aufnahmereihe wird dadurch verlangsamt oder ungünstigenfalls sogar unterbrochen. Bei gestapelten Aufnahmen, bei der der Fokusbereich bei der einzelnen Aufnahme nur um einen geringen Bereich möglichst nahtlos an das vorherige Bild angepasst bzw. „angereiht“ wird, können dann schon mal schnell – je nach Motiv und gewählter Arbeitsblende – bestenfalls unter 10 und auch schon mal über 100 Aufnahmen zusammenkommen, um den im Ergebnis gewünschten Schärfetiefebereich abzudecken.

Die Lösung – Bildstapelaufnahmereihe

Im Labor geht das prima

Unter Laborbedingungen stellt sowas kein Problem dar. Da werden solche Aufnahmen (mit den nötigen technischen Hilfsmitteln) immer gelingen. Und veranlassen den Betrachter aufgrund des damit verbundenen hohen technischen Anspruchs und Aufwands selbstverständlich zum ehrfürchtigen Staunen.

Freihand draußen im Feld?

Aber draußen im Feld oder bei schwer zugänglichen Motiven oder wenn mal gerade kein geeignetes Stativ aus der Hosentasche gezaubert werden kann steht man insgesamt vor der lösbaren Aufgabe, ohne die üblich dafür eingesetzten technischen Hilfen wie z. B. Stativ, Makroschlitten (um die Kamera darauf verwackelungsfrei und zudem auch noch möglichst optimal berechnet vollautomatisch hin- und hergleiten zu lassen) oder spezielle automatische Objektivsteuerung (durch separate an der Kamerea angeschlossene Steuergeräte) eine Stapelaufnahme anzufertigen. Eine gelungene Aufnahme ohne den ganzen Technikschnickschnack zu machen befriedigt mich aber deutlich mehr. Zumal der Zubehörkrams für derlei Spielereien schlicht zu kostspielig ist und zu Recht denen vorbehalten bleiben soll, die erstklasige Dokumentationen erstellen (wollen und können) und ihr Geld damit verdienen.

Mich hatte somit schon länger die Frage beschäftigt, ob mir sowas denn „aus der Hand“ gelingen würde (ohne den Anspruch auf ein technisches Top-Produkt legen zu wollen). Und hatte mich zwischendurch immer mal wieder an dieser Aufnahmetechnik versucht. Mit großvolumigen RAW-Aufnahmen bekam ich ganz ansehnliche und auch akzeptable Ergebnisse. Jedoch hatte ich bei der Ausführung das zuvor beschriebene Problem, dass die Kamera während der anstregenden Serie ihr Ruhepäuschen braucht. Was sich natürlich auf die Zeit der Bildfolge und meine Geduld ausgewirkt hat. Denn sobald die Kamera gebremst Daten auf den Speicher schreibt, kann ich nicht auslösen. Und verliere quasi den Überblick. Bei frei in der Hand gehaltener Kamera kann man nämlich und gerade bei äusserst geringen Abständen zum Motiv ganz bestimmt nicht wirklich genau zielen, um immer genau im Zentrum des gewählten Bildausschnitts zu bleiben.

Behelfen kann man sich, indem man einen markanten Punkt am Motiv zu fixieren versucht. Das geht aber nur solange, wie der dann auch scharf genug im Sucher sichtbar ist. Bei den sich verändernden Schärfebereichen kann es durchaus passieren, dass der zunächst erst noch klare „Zielpunkt“ dann verschwimmt und dann die horizontale und vertikale Richtung während der Schärfebereichsverschiebung aufgrund der „optischen Täuschung“ nicht mehr wirklich einzuhalten ist.

Das Phänomen der horizontalen und vertikalen Richtungsänderung ist übrigens kein rein technisches: das liegt an der persönlichen Fähigkeit desjenigen, der die Aufnahme macht. Ein Gewehr- oder Pistolenschütze würden es da sicher aufgrund ihrer Übung und Erfahrung sicher schon etwas einfacher haben. Allerdings wird auch ein solch derart versierter Personenkreis garantiert nicht 10x hintereinander ins Schwarze treffen – und schon gar nicht 50x und mehr …

Ich würde mich in aller Bescheidenheit aber doch schon als einen immer noch durchschnittlich guten Schützen bezeichnen wollen. Was mir die Sache mit den gestapelten Aufnahmereihen, die ohne Stativ aus der Hand geschossen werden, also schon mal einfacher macht. Und auch hier gilt: nur mit Übung kommt man weiter.

Der Faktor Zeit

Die Zeitspanne, in der die Stapelreihe freihändig angefertigt wird, ist der ausschlaggebende Faktor. Dauert die Aufnahmereihe zu lange, besteht die Gefahr, dass sich entweder die Position des Motivs oder das Motiv selbst verändert. Was auch bei augenscheinlich ruhig verharrenden lebenden Insekten eigentlich immer der Fall ist. Um also die Stapelreihe so schnell wie nur irgendmöglich anfertigen zu können, müssen nachfolgende Parameter einflussnehmend zur Verfügung stehen und – je nach Motiv und Motivabstand – auch angewendet werden:

Vorbereitungen

Kurze oder lange Brennweite?

Die lange Brennweie empfiehlt sich bei einmaligen Aufnahmen. Der relativ weite Abstand zum Motiv ergibt dann – bei geschlossener Blende – eine zumeist ausreichende Tiefenschärfe.

Für die Serienbildaufnahme zur Herstellung eines Bildpaktes wird das Pentax DA 35mm ƒ2,8 Makro Limited wird auf die Pentax K-7 aufgepflanzt. Die Linse hat eine nur sehr geringe Naheinstellgrenze, die bei der Stapelaufnahme zur Beurteilung der Fokusverstellung förderlich ist.

Blitzen oder Leuchten?

Ein leistungsfähiger Ringblitz mit der Funktion, ggfls. auch höhere Verschlußgeschwindigkeiten zuzulassen, ist für das Vorhaben kontraproduktiv. Die im Blitz zur Verfügung stehende und aus meiner Sicht wichtigste und für einmalige Nahaufnahmen äußerst vorteilhafte Funktion nennt sich HSS (= High-Speed-Shutter) und ist nicht zu verwechseln mit dem Hochgeschwindigkeits-Schnell-Schreiner. Statt dessen verwende ich für diesen Zweck und in Kobination mit dem relativ lichtstarken Pentax 35 mm Makroobjektiv die Neewer 48 Makro LED Ringblitzleuchte. Die kann kein TTL und wird auch nur ganz einfach im normalen Blitzbetrieb von der K-7 bis max. 1/180 sec. unterstützt. Die Ringleuchte lässt aber ein in der Intensität einstellbares Dauerlicht zu. Die Dauerlichtfunktion ist für die geplante Serienbildaufnahme zu bevorzugen. Schon allein deshalb, damit man während der Aufnahmereihe die beleuchtete Übersicht behält und nicht mangels „Büchsenlicht“ das Ziel verfehlt. Ausserdem bietet die dadurch erzielte ausreichende Motivbeleuchtung den unschätzbaren Vorteil, dass beim manuellen Fokussieren die einzustellende Fokussierungsweite in den abzudeckenden Schärfebereichen besser beurteilt werden kann.

Soll die Kamera entscheiden?

Besser nicht. Die Kamera wird deshalb zwingend in den manuellen Betrieb geschaltet. Schon allein deshalb, weil sich das Umgebungslicht bzw. dessen Intensität ändern kann. Die zu verrechnenden Bilder müssen zudem zwingend die gleichen Blendenwerte aufweisen, sonst kommt die Software damit nicht klar.

Blende

Nicht die minmalst MÖGLICHE, sondern die minimalste BESTE Arbeitsblende des Objektivs wird eingestellt. Beim Pentax 35mm Makro liegt die im fast gesamten Blendenbereich, und im geschlossenen Bereich sogar fast ohne Einbußen durch die allgemein gefürchtete Beugungsunschärfe. Damit aber noch ausreichend natürliches Licht die Bildwirkung mitbestimmen kann, ist eine Blende von ab ƒ4 bis etwa ƒ8 passend und bei gutem Umgebungslicht auch schon mal bis ƒ13 möglich. Und je kleiner die Blende ist (also je größer der Blendenwert), desto größer ist auch der jeweilige Schärfetiefebereich des einzelnen Bildes und man braucht schlußendlich auch nicht unnötig viele Auslösungen.

ISO

Der ISO-Wert wird auf die Belichtungsparameter abgestimmt. Bei Aufnahmen im relativ offenen Blendenbereich in Verbindung mit Blitzbelichtung ist ISO 100 bis ISO 200 die beste Wahl, weil dann das berühmt-berüchtigte Bildrauschen entfällt und auch erst – zumeist aber auch nur bei schwachen Lichtverhältnissen und ohne zusätzliche Beleuchtung – bei etwa ISO 1000 schon deutlicher zu bemerken ist.

Belichtungszeit

Abhängig vom Blendenwert [ ƒ Zahl ] und der Empfindlichkeit [ ISO Wert ] ist schlußendlich die Belichtungszeit für eine korrekt belichtetete Aufnahme verantwortlich. Davon ausgehend, dass ich mit der Ringleuchte ausreichend Licht habe, versuche ich mit mindestens 1/180 sec. zu belichten. Das entspricht einer Blitzaufnahme und ist freihand gut zu realisieren, ohne dass es zu heftigen Verwacklungen kommt. Eine schnellere Belichtungszeit ist natürlich anzustreben.

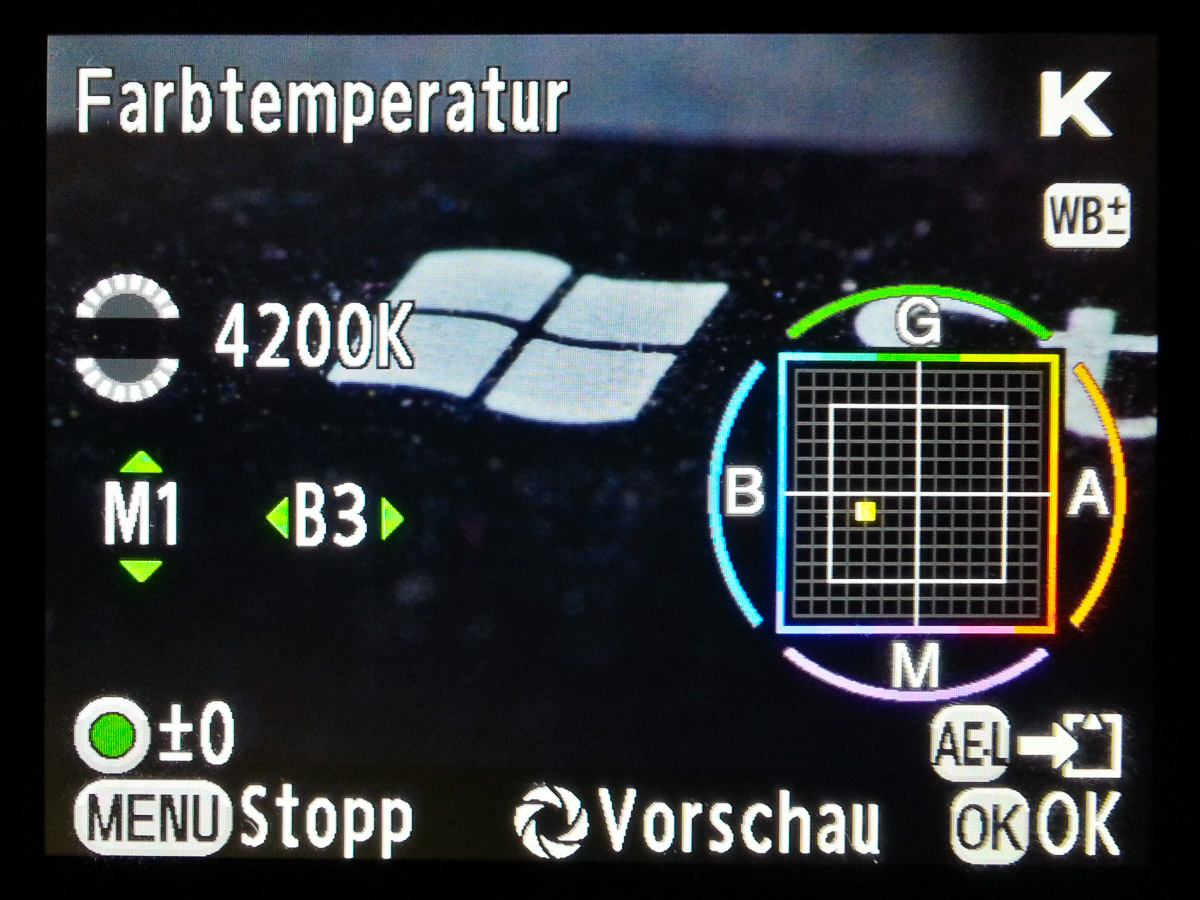

Weißabgleich

Die Farbtemperatur der Aufnahme bestimmt sich maßgeblich nach dem Umgebungslicht, von dem das Motiv ausgeleuchtet wird. Profitfotografen verwenden nicht aus Jux einen präzisen Belichtungsmesser und führen einen exakten Weißabgleich mit Hilfe von Graukarten und all so‘ Gedöns aus.

Ich gehe da eher pragmatisch vor und schätze auch nur annähernd und mit Hilfe von Testaufnahme(n) ab, welche Einstellungen für eine relativ saubere Belichtung erforderlich erscheinen. Beim Einsatz der Ringleuchte, deren Licht die Farbtemperatur von 5600 Kelvin hat (oder besser: haben soll), ist der Weißabgleich in der Kamera grundsätzlich auf diesen Wert einzustellen. Die Auswahl des automatischen Weißabgleichs ist bei der hohen Anzahl der zu „verschmelzenden“ Bilder nicht ratsam, weil dann wahrscheinlich differente Farb- und Helligkeitsabstufungen innerhalb der Bildfolgen zum unerwarteten Endergebniss führen können.

Kamerafunktion: Serienbildaufnahme

In der Kamera wird die Serienbildauslösung aktiviert. Das vermeidet das ständig ruckelnde Knöpfchendrücken bei der Aufnahme. Bei der K-7 sind zwei Modi verfügbar. Ich bevorzuge zur Übung den langsamen Modus. Der schnelle Modus erfordert mehr Geschicklichkeit beim manuellen Fokussieren, ist dann aber, wenn man die Aufnahmetechnik einmal im Griff hat, dann aus Zeitgründen wesentlich effektiver. Es kann – je nach Aufnahmesituation oder eigener Aufnahmeposition – auch von Vorteil sein, einen kabelgebundenen Fernauslöser zu verwenden, den man anstelle des Kamerauslösers betätigen kann. Allerdings lehrt mir meine Erfahrung, dass die Kamera bei solchen Aktionen doch besser fest in BEIDEN Händen geführt werden sollte.

Dateiformat – RAW oder JPG?

Die Kamera ist für die Aufnahmen unbedingt im mittleren komprimierten JPG-Format (6MB oder kleiner) zu betreiben. Dann kann auch eine flüssige Datenverarbeitung innerhalb der Kamera stattfinden und die Bilder ohne spürbare Verzögerung auf die Karte geschrieben werden.

Das JPG-Format hat allerdings auch seine Tücken. Es ist ein herstellerabhängiges Bilddatenkompressionsverfahren. Die Bilder sehen zwar fast so aus wie ihr großer Bruder RAW. Aber auch nur fast. Weil durch Kompressionsalgorythmen günstigenfalls nur „unwichtige“ Bildanteile zugunsten der Dateigröße herausgerechnet werden. Was „unwichtig“ ist, bestimmt also erstmal die kamerainterne Software. Die Software von anderen Anbietern nimmt zudem auch noch Einfluss auf die Bildwirkung. NIKON nennt diese nette Aufmerksamkeit, die dem anspruchsvolleren Betrachter bei der individuellen Nachbearbeitung bestenfalls nur Tränen in die Augen treibt, „Picture-Control“; damit ist auch alles gesagt.

Zum Glück hab ich am 19.02.2011 keinen Griff ins Klo gemacht und mir eine „ehrliche“ Pentax Kamera gekauft. Die komprimiert wirklich anständig und vernünftig. Bei den beiden Platzhirschen sieht das im Bereich der Konsumentenartikel schon wieder ganz anders aus. Die Ergebnisse der Knipskistenbilder werden von der kamerainternen Software ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Anwenders brutal auf Tollitolli getrimmt. Die NIKON P610 ist da so ein unrühmlicher Kandidat. Wobei die Kiste mit ihrer irren Brennweite nicht nur atemberaubende Mond- sondern tatsächlich auch sagenhafte Sternen- und Planetenbilder macht. Makros sind im Vergleich mit der Canon PowerShot SX60 HS nicht so wirklich ihre Stärke.

Die Software

Helicon Fokus

Die Bildreihe aus der Pentax K-7 im JPG-Format werden am PC nicht manuell zusammengesetzt. Den Aufwand wid sich keiner bei so vielen Bildern antun. Software machts’s möglich. Ich verwende Helicon Focus. Da sich bei der Fokusänderung eine Änderung des Abbildungsmaßstabs ergeben (kann) und sich Objekte im Bild vor allem bei frehändig angefertigten Bildreihen nicht nur geringfügig verschieben, muss vor der eigentlichen Montage der einzelnen Bilder noch eine Bildtransformation zur bestmöglichen Überlagerung der Bilder durchgeführt werden. Diese Aufgabe wird von Helicon Focus zu meinerm Entzücken automatisch mit den erstaunlichen wirkenden Korrekturalgorythmen trotz des mitunter nicht nur bedenklich erscheinenden Bildmaterials zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst.

Bei der anschließenden Montage werden von der Sofware die jeweils schärfsten Bereiche der Bilder zusammengefügt.

Das Ergebnis der zusammengefügten Bilder zeigt aufgrund der durch den „Handvorschub“ bedingten axialen Verschiebungen der einzelnen Bildern dann unvermeidbare und nich mehr zu korrigierende Ränder auf, in denen die fehlenden Bildinhalte mit reingerechnet werden. Die Ränder können in HELICON nicht oder nur bedingt korrigiert werden. HELICON „trifft“ bei der Montage der unvermeidlich axial verschobenen Bilder auch nicht immer genau die Schärfeebene und es entstehen unscharfe Kanten am und im Motiv. Die werden in HELICON manuell nachgefummelt. Das kann schon mal was dauern …

Das vorläufige Ergebnis aus HELICON FOCUS

Der Schutzengel

ca. 50 Einzelaufnahmen im JPEG-Format

Montageergebnis aus HELICON FOCUS

Das Ergebnis der final erreichten Schärfentiefe des Motivs ist – auch wenn’s denn draußen während der Aufnahme nicht immer wirklich wunschgemäß gepasst hat – nach meinem persönlichen Empfinden dann doch schon ziemlich beeindruckend. Doch das Ergebnis der Bildqualität hinsichtlich Farbtemperatur und Sättigung sowie die Lichter und Schatten sind aufgrund des komprimierten Datei-Formats leider nur als sehr unbefriedigend anzusehen. Helicon kann – so glaube ich – nichts dafür.

Da muss man sich dann im Nachgang als Kosmetiker betätigen…

Photoshop

Die von HELICON erzeugte und im Moment noch unansehnlich wirkende TIFF-Datei wird in Photoshop geladen und eine ungesperrte Arbeitsebene angelegt. Davon ausgehend, dass das Ergebnis der Montage weitesgehend frei von Bildrauschen ist, verzichte ich erst mal auf’s Entrauschen. Sollte es doch erforderlich werden, ist NeatImage eine gute Wahl.

Ordner für Einstellungsebenen

Ein neuer Ebenen-Ordner, den man bei Bedarf zum direkten Vergleich von „Original & Fälschung“ mit Inhalt insgesamt aktivieren bzw. deaktivieren kann, enthält die Gruppe der rudimentär erforderlichen Filter. Ich hab mir für diesen Arbeitsgang eine Aktion angelegt, um den Blödsinn nicht immer wieder zeitraubend reproduzieren zu müssen.

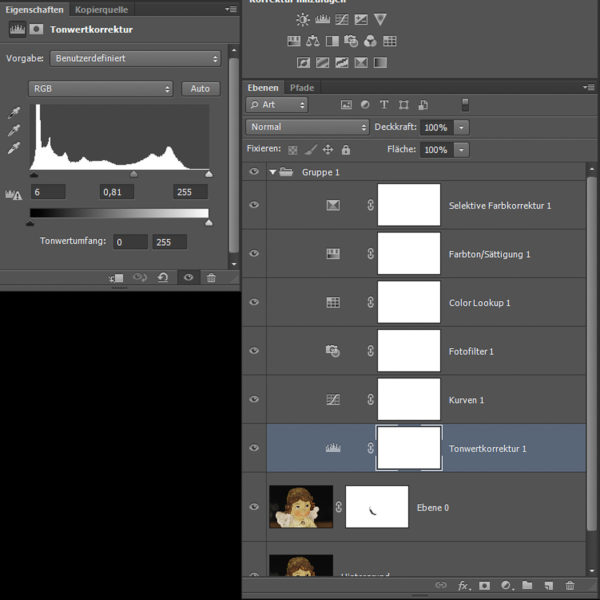

01 – Tonwertkorrektur

01 – Tonwertkorrektur

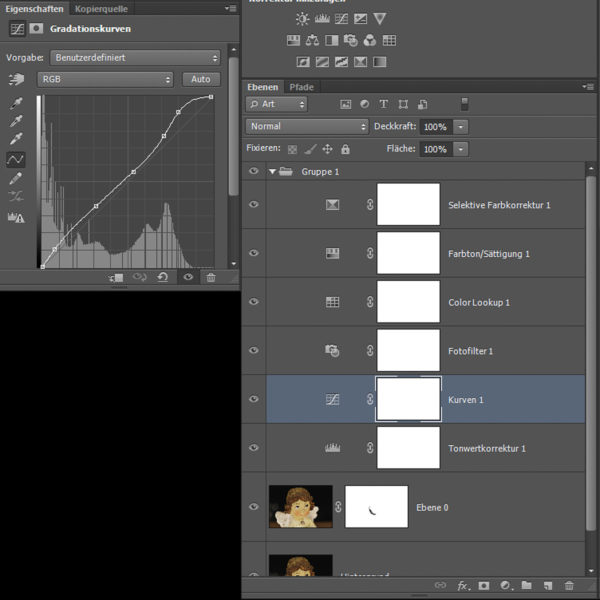

02 – Gradiationskurven

02 Gradiationskurven

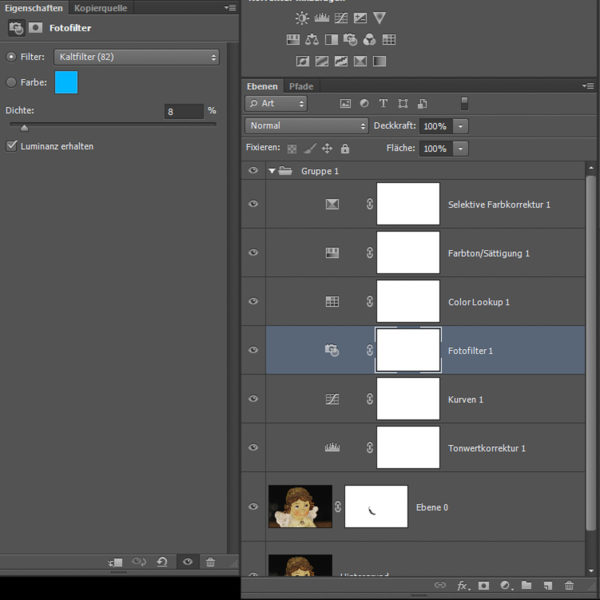

03 – Fotofilter

Ich hatte mit diesem Filter erst mal nur so rumexperimentiert. Und war dann doch überrascht, dass auch dieser Filter – in Kombination mit den anderen Filtern – zu einer besseren Bildwirkung beiträgt.

03 Fotofilter

04 – Color-Lookup

Ich weiß zwar nicht, welche Algorythmen diesen Filter zum Filtern veranlassen. Vielleicht werde ich noch mal recherchieren, wofür dieser Filter von den Profits ursprünglich eingesetzt wird. Aber die Experimente mit den Filterpresets führten bei mir zu einem erstaunlichen Ergebnis, das mich auf dem Weg zum korrigierten Bild weiterbrachte.

04 Color Lookup

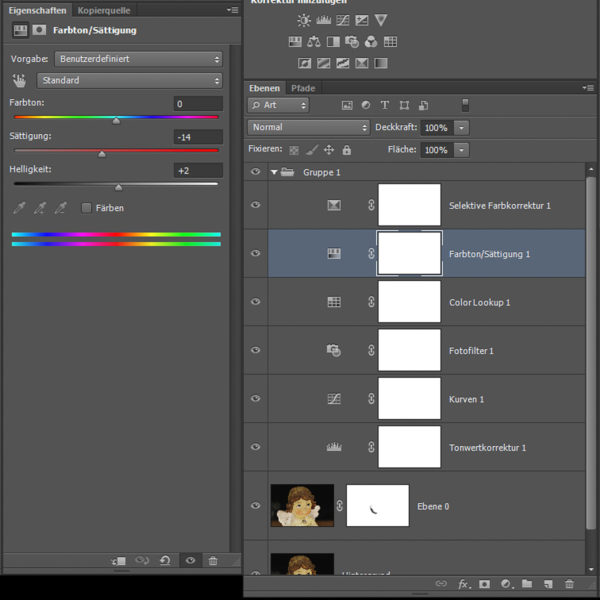

05 – Farbton/Sättigung

05 Farbton/Sättigung

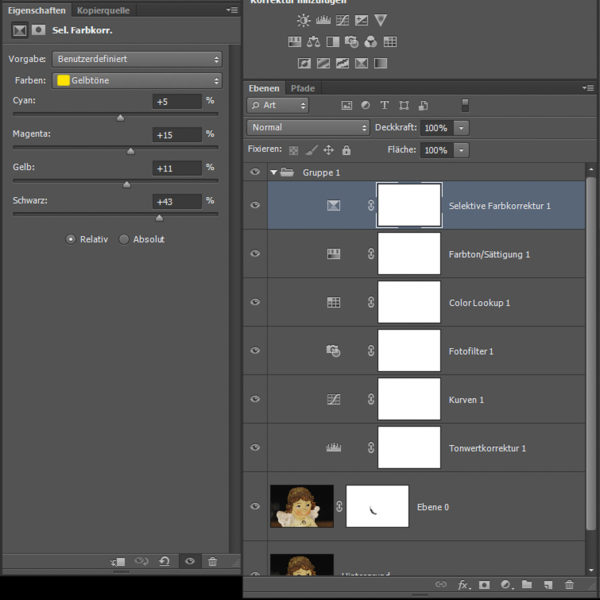

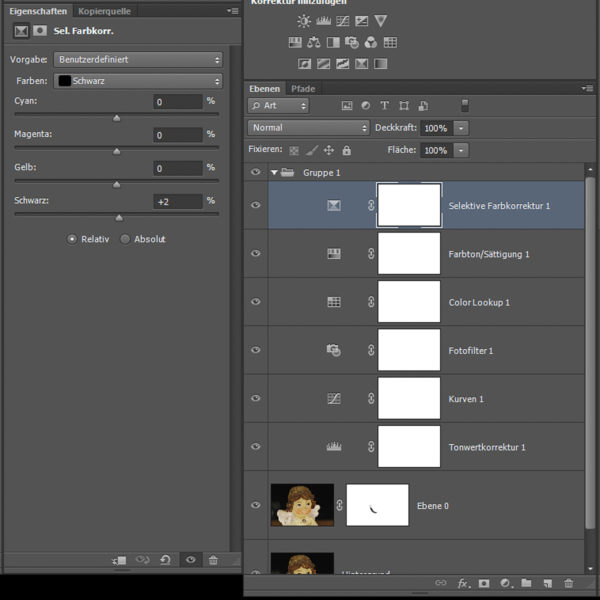

06 – Selektive Farbkorrektur

Diese Einstellungsebene hat neun Farbbereiche, von denen für das aktuelle Beispiel nur sechs eine deutlich bildverbessernde Korrekturwirkung haben.

Rottöne

06 Selektive Farbkorrektur – Rottöne

Weiß

06 Selektive Farbkorrektur – Weiß

Gelbtöne

06 Selektive Farbkorrektur – Gelbtöne

Grautöne

06 Selektive Farbkorrektur – Grautöne

Schwarz

06 Selektive Farbkorrektur – Schwarz

Das Ergebnis aus Photoshop

Der Schutzengel

ca. 50 Einzelaufnahmen im JPEG-Format

korrigiertes Endergebnis aus PHOTOSHOP

Der Vergleich – als statisches Bild

Der Vergleich – als Bildüberblendung

°ort °

Abends im Wohnzimmer.

°meinung °

Das JPEG-Format enthält komprimierte Bilddaten und ist nicht verlustfrei. Schon gar nicht, wenn man mit solchen Dateien ständig rumhantiert und die immer wieder hin- und herkopiert oder entsprechend bearbeitet und dann dann als neues JPEG speichert. Auch bei der HELICON-Berechnung scheint sich die Komprimierung bemerkbar zu machen, was beim großen Bruder RAW wohl nicht so der Fall ist. Eine ausführliche Nachbearbeitung in PHOTOSHOP (o. a.) ist wohl erforderlich, um ein halbwegs ansehnliches Endergebnis aus den Stapelaufnahmen zu erreichen.

°nachtrag °

Die Überblendung der beiden Einzelbilder habe ich in AE (AfterEffects) zurechtgedengelt. Urspünglich wollte ich eine ganz banale GIF-Animation in Photoshop erstellen. Aber PS lässt nicht auf einfachem Wege eine sanfte Überblendung von einzelnen Bildern zu. Das ist ärgerlich. Weil eine GIF-Datei wesentlich sparsamer angelegt wird und kaum nennenswerten Speicherplatz verbraucht. Ausserdem ist das GIF Format quasie auf allen Endgeräten darstellbar.

Die Video-Datei (hier: eine h.264-Datei im mp4 Containerformat) verlangt dann schon gerne mal – je nach Qualitätsanspruch – seine 3,69 MB. Dafür sieht die schlußendlich dann aber auch deutlich „besser“ aus …

°bilder °:

Sind alle im Beitrag untergebracht.

°navigation zu weiteren inhalten°

… man könnte auch Navigationshilfe drauf sagen. Ab hier geht’s irgendwie weiter …